无头也能跑完马拉松?具身智能与边缘计算如何打造下一代机器人

2025年4月19日,北京亦庄半程马拉松的赛道上,一群特殊的"选手"吸引了全球目光——人形机器人。它们或奔跑、或摔倒、或自主爬起,甚至有一台机器人以"无头"姿态坚持完赛,场面既科技感十足又带着几分荒诞。在看似滑稽的表象下,这场赛事既展现了具身智能的惊人进步,也无情地暴露了当前技术的瓶颈。

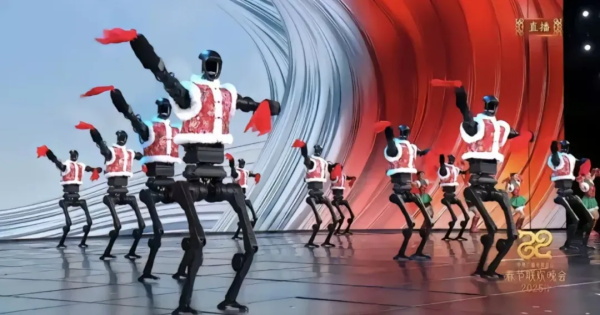

回想春节期间,宇树科技的机器人在央视春晚上跳起扭秧歌的灵活身姿,与马拉松中那些跌跌撞撞的机器人形成鲜明对比。这种反差背后,折射出具身智能技术的多样性与复杂性。

作为边缘计算社区的运营,我一直在思考:这些能跑、能跳、能舞的机器人背后,具身智能与边缘计算到底扮演着什么角色?为何看似简单的行走和跑步,对机器人来说如此之难?边缘计算又能为克服这些挑战提供怎样的支持?

1、

什么是具身智能?不只是给AI装上四肢那么简单

第一次听说"具身智能"这个词,我还以为就是给AI装上手脚、让它能动起来。实际上,具身智能的内涵要丰富得多。它强调的是智能与身体的融合,认为真正的智能必须通过与物理世界的互动才能形成。

这让我想起小时候学自行车的经历——无论看多少理论指导,都比不上真正骑上去摔几次学得快。具身智能系统也是如此,它需要通过反复与环境互动,才能真正理解世界的规律。

近年来具身智能发展迅猛,背后是几个关键特性的支撑:

首先是多传感器融合感知能力。我们人类认识世界用到视觉、听觉、触觉等多种感官,具身智能系统同样配备多种传感器来感知环境。不过,将这些不同传感器的信息整合成统一的世界模型,比我们想象的要难得多。

其次是实时响应能力。想象一下正在颠球的足球运动员,他需要在球落下的瞬间做出精准反应。具身智能系统同样需要这种毫秒级的反应能力,这对计算架构提出了极高要求。

第三是通过物理交互进行学习。与纯粹的数据学习不同,具身智能需要通过反复尝试各种动作,感受外界反馈,从而掌握技能。就像我们学骑自行车一样,摔倒了爬起来,再摔倒再爬起来,最终肌肉记忆会告诉我们如何保持平衡。

2、

具身智能发展路上的拦路虎

尽管前景诱人,具身智能发展却面临着几座大山:

算力与移动性的矛盾:看亦庄马拉松上的那台"无头"机器人,我不禁想起前几天拜访的一家机器人公司。他们的研发原型机背后拖着一台小型服务器,工程师无奈地说:"要么性能差,要么就拖着'尾巴'走。"这恰恰点明了具身智能的核心矛盾-强大的AI模型需要强大的计算资源,但机器人又需要灵活移动。当算力不足,如何保证机器人的智能表现?当头部受损,如何确保机器人还能继续运行?这些都是具身智能面临的设计挑战。

电池焦虑:马拉松赛场上,不少机器人只跑到一半就因电量不足而罢赛。这让我想起朋友开玩笑说他的扫地机器人有"电池焦虑症"——总是在打扫到一半时慌忙回充电座。事实上,对机器人来说,能源确实是最宝贵的资源,而AI计算又极其耗电。亦庄马拉松只有21公里,人类可以轻松完成,但对机器人而言却是巨大挑战,很大程度上是受能源限制。如何在有限电量下实现持久智能,支持机器人长时间运行,是具身智能面临的另一大难题。

实验室与现实的鸿沟:在整洁有序的实验室里表现完美的机器人,放到杂乱无章的真实环境中可能寸步难行。我参观过一次机器人测试现场,研发人员专门设置了各种"陷阱"来测试机器人的应变能力,结果大多数机器人都栽了跟头。

数据获取的高成本:训练一个具身智能系统需要海量的交互数据。但收集这些数据非常耗时耗力,不像互联网文本数据那样唾手可得。一位做仿真的工程师告诉我,他们团队花了三个月时间才收集了10万组机械臂抓取动作数据。

面对这些挑战,我们需要一种新的技术范式来突破瓶颈,而边缘计算恰好提供了一条可行路径。

3、

边缘计算:具身智能的得力助手

前段时间,我听一位社区老专家讲他亲历的计算架构变迁:"从大型机到个人电脑,从云计算到边缘计算,计算能力总是在集中与分散之间摇摆。"确实,在云计算将计算资源集中到数据中心之后,我们又看到了计算能力向网络边缘分散的趋势,这就是边缘计算的兴起。

边缘计算简单来说,就是将计算能力前移到更靠近数据产生和使用的地方。比如,智能家居的边缘网关、工厂车间的边缘服务器,甚至你的智能手表都可以视为边缘计算节点。

这种计算模式与具身智能有着天然的契合点:

低时延响应:我曾见过一个工业机器人演示,当我突然把手伸进它的工作区域时,它能在0.1秒内停止运动。这种反应速度靠传统的"传感-上云-决策-执行"模式根本无法实现,必须依靠边缘侧的实时计算。

分层智能架构:一家做服务机器人的创业公司分享过他们的架构设计:机器人本体只运行轻量级模型处理紧急任务,复杂的理解和决策则交给附近的边缘服务器,更复杂的学习任务才会上传到云端。这种分层架构既保证了实时性,又不浪费算力资源。

数据隐私保护:去年参观一家医院的康复中心,他们使用的机器人助手采用了边缘计算架构,患者的敏感数据都在本地处理,不会上传云端,这大大增强了患者的信任感。

4、

实践案例:具身智能与边缘计算的精彩"联姻"

这些理论听起来很美好,但实际应用中效果如何呢?从亦庄马拉松和其他领域,我收集了几个真实案例:

最直观的例子来自亦庄马拉松的那台"无头"机器人。据参与者介绍,这台机器人采用了分布式边缘计算架构,核心决策单元并非集中在"头部",而是分散在全身各处。这使得即使头部意外损坏或断电,身体其他部位的计算单元仍能协同工作,保持基本运动能力。这种设计理念颠覆了传统的中央控制模式,为具身智能系统提供了更高的鲁棒性。

另一个引人注目的案例是马拉松中表现最稳定的几台机器人。它们普遍采用了"计算分层"策略——紧急避障等基础动作由机身本地处理;步态规划等复杂任务则交由随身携带的微型边缘服务器;而路线规划等长期决策才会上传到云端。这种分层架构确保了它们即使在网络不稳定的情况下,也能保持流畅移动。

在工业领域,去年我去昆山参观了研华智能工厂,看到了边缘计算如何赋能工业机器人。工厂的协作机器人通过边缘服务器实现了视觉引导装配,即使在复杂多变的装配环境中,也能精准识别零件并完成组装。工程师告诉我,以前这些任务需要连接云端AI,网络抖动经常导致任务中断,现在边缘计算解决了这个痛点。

另一个让我眼前一亮的例子来自智慧养殖领域。传统养殖业一直面临效率低、可控性差、资源浪费严重等痛点,而具身智能与边缘计算的结合为这一古老行业带来了革命性变化。在参观一家智能化猪场时,我看到了配备多种传感器的巡检机器人在猪舍内自主巡视。让我想起网宿科技陈云辉老师之前和我介绍,他们的边缘计算方案使这些机器人能够在本地实时分析视频数据,识别猪只的行为模式(如采食、饮水、运动)和健康状态,无需将海量视频流上传至云端。"以前发现一头猪生病可能需要2-3天,现在系统能在症状刚出现时就发出预警,大大降低了疫病传播风险。"

5、

未来展望:从摔倒的马拉松选手到未来伙伴

亦庄马拉松上那些跌跌撞撞的机器人,折射出具身智能的现状,也启示着未来发展方向。站在这个技术节点上远眺,我看到了具身智能与边缘计算共同进化的几条路径:

容错式架构:"无头"机器人的启示远不止于马拉松。未来的具身智能系统将采用更加分布式的计算架构,摒弃传统的中央控制模式。关键功能会在多个计算节点间冗余部署,即使某个部件损坏,整体系统仍能保持运行。这种"韧性计算"将成为未来机器人的标配,特别是在极端环境下工作的机器人。

自适应算力调度:观察马拉松机器人不难发现,能量管理是关键挑战。未来的具身智能系统将实现精细化的算力动态调度——在平缓路段降低视觉算法复杂度以节省电量;遇到障碍物时瞬间激活高精度感知系统;预判电量不足时自动简化决策模型。这种"能量感知计算"将大幅提升机器人的续航能力。

边缘-体感协同训练:目前的机器人训练主要依赖仿真或有限的真实数据。未来,边缘计算节点将成为机器人的"教练",收集并分析机器人在实际环境中的表现数据,不断优化其动作控制模型。想象一下,一台跑完马拉松的机器人,其运动数据被边缘节点分析后,可以立即改进同类型机器人的步态控制,形成"经验集体共享"。

全域感知网络:未来的智能环境将布满各类边缘感知节点,为具身智能系统提供额外的"眼睛"。在马拉松赛道上,这意味着机器人不仅依靠自身传感器,还能接收来自赛道边缘节点的实时环境信息,大大扩展感知范围。在城市环境中,这种全域感知网络将让服务机器人"未卜先知",提前感知拐角后的情况。

群体协同智能:边缘计算为多机器人协作提供了技术基础。想象未来的机器人马拉松,参赛者不再是独立个体,而是能够协同作战的团队——领跑机器人负责探路并共享环境信息,中间梯队优化能耗分配,后方机器人学习前方经验避开陷阱。这种群体智能将远超单个智能体的能力。

6、

写在最后:智能的本质是融入而非凌驾

研究具身智能与边缘计算的过程中,我对智能的本质有了新的思考。真正的智能不是凌驾于物理世界之上的抽象算法,而是深度融入环境、与环境互动并从中学习的能力。

边缘计算通过将计算能力推向离场景更近的地方,让AI更贴近现实世界;具身智能通过物理身体的交互,让AI学会真正理解现实世界。两者相辅相成,共同推动AI从"云端的神"变成"地面的人"——更接地气,也更有温度。

未来机器人的发展,不应只追求算法的复杂度和模型的参数量,更要关注如何让有限的计算资源产生最大的实际价值,如何让机器人更好地理解和适应人类的需求与环境。

具身智能与边缘计算的结合,让我们看到了这种可能性——智能不再是遥不可及的云端奇迹,而是触手可及的生活伙伴。

期待有更多同行加入这一领域的探索,共同推动具身智能与边缘计算的深度融合,创造更美好的智能未来。